カプコンのランサムウェア被害の絡みで流出した情報に採用応募者情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、顔写真など)が約12万5000件含まれていたが、これについて流出自体とは別に話題になっているそうだ(J-CASTニュース)。

話題になって理由としてカプコンの応募サイトには、「採用選考の結果、採用に至らなかった方、及び、採用を辞退された方の応募書類等は、選考後、当社において責任をもって破棄致します」と書かれていたためで、「(説明に反して)破棄されていなかったのでは?」という指摘が出ているようだ。

カプコン広報IR室によれば、履歴書などの書類は破棄した後も、「再応募いただける方もいらっしゃり、確認をスムーズにするため」電子化して一定期間(期間は非公表)保管しているという。流出の可能性があるのは電子データになる。」とのことだが、タレコミ人としてはそれ(電子データ)で保存していること自体、破棄していない事でしかないと思う。

そもそも、再応募事は再応募時で新しい履歴書来るのだからそれで判断すればいい話で保存する必要はないと思われ、(不採用や辞退後に)保管する必要性は見当たらない。

情報元へのリンク

ーJ-CASTニュースー

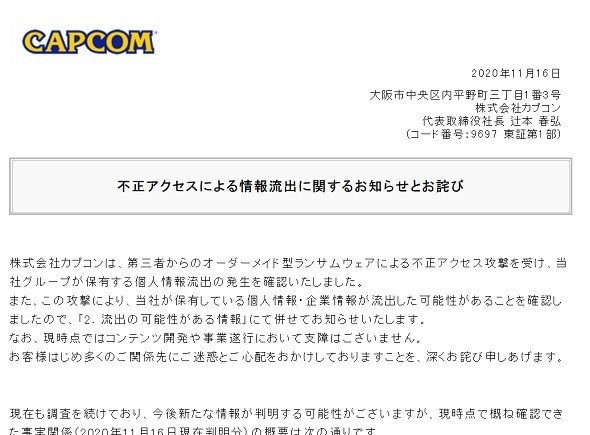

ゲーム大手「カプコン」がサイバー攻撃で社内データが流出した問題に関連し、同社の個人情報の取り扱いの説明に不備があったことが、J-CASTニュースの取材で分かった。

採用応募者向けに、不採用者の履歴書は「破棄」すると伝えていたが、今回の被害では応募情報約12万5000件が流出した恐れがあるとしている。SNS上では「破棄していなかったのでは」との指摘が寄せられている。

カプコンは2020年11月16日、「Ragnar Locker(ラグナロッカー)」を名乗るサイバー犯罪集団からランサムウエア(身代金ウイルス)の被害を受け、最大35万件の社内情報が流出した可能性があると公表した。

同日までに従業員のパスポート情報や販売レポートなどの流出が確認されたという。クレジットカード情報は流出していない。

ラグナロッカー側は1TB(テラバイト)の情報を盗み出したと主張し、身代金を要求。11日18時までを交渉期限としていた。カプコン側は応じなかったとみられ、一部情報が匿名性の高いネット空間「ダークウェブ」上で公開された。

同社は外部の専門家を交えた対策会議を開くなどして、原因究明や再発防止に努めるとする。専用の問い合わせ窓口(電話0120・896・680)も設置した。

被害報告を受け、採用応募者情報の取り扱いをめぐる「矛盾」がツイッターで多数指摘されている。

今回の被害で、採用応募者情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、顔写真など)が約12万5000件流出した恐れがあるとするが、同社は公式サイトに「採用選考の結果、採用に至らなかった方、及び、採用を辞退された方の応募書類等は、選考後、当社において責任をもって破棄致します」と明記していた。

そのため、「破棄していなかったのでは」と疑問視する声が寄せられている。

カプコン広報IR室は19日、J-CASTニュースの取材に「当社の説明が不足していたことを皆様にお詫び申し上げます」と非を認めた。

広報IR室によれば、履歴書などの書類は破棄した後も、「再応募いただける方もいらっしゃり、確認をスムーズにするため」電子化して一定期間(期間は非公表)保管しているという。流出の可能性があるのは電子データになる。

電子化に関する説明が漏れていたため、すでにサイトの記載の修正に取りかかっているとした。