雑記系ブログ。セキュリティとか、マイルとか、投資とか、、、 / Miscellaneous Blogs. Security, miles, investments, etc

秒でバレる嘘をなぜか行政が外国語で発信してしまうやつ、途上国ポイント+10点(転載)

令和3年版防衛白書が公表されました(転載)

本日、令和3年版白書が公表されました✨

#防衛省・自衛隊 の活動や日本の安全保障について、幅広い興味・関心に応えることができる充実した内容になっています。

インターネットでの防衛白書の閲覧はこちらから👇

mod.go.jp/j/publication/…

mod.go.jp/en/publ/w_pape…

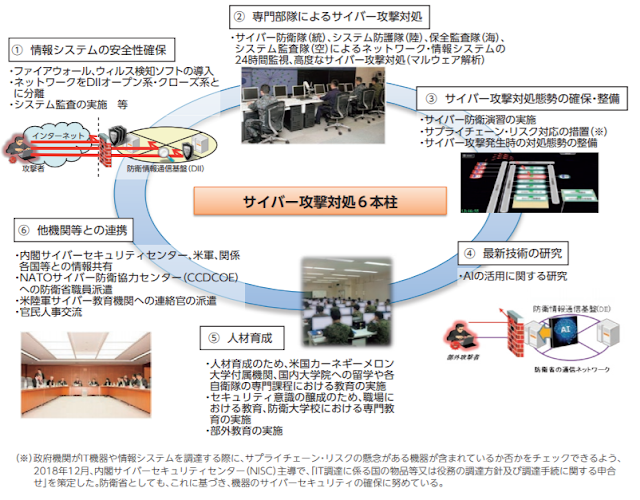

サイバーセキュリティに関し、令和元(2019)年度に政府機関に対する不審な通信として、マルウェア感染の疑いが55件、標的型攻撃が30件検知されており、高度化・巧妙化した手口の攻撃が発生しているなど、実質的な脅威度は引き続き高い状況である。

政府機関以外に対する不審な通信として、防衛関連企業を含む民間企業に対するものも複数判明している。また、警察当局による捜査において、複数の企業に対するサイバー攻撃に中国人民解放軍の部隊が関与している可能性が高いと結論付けられたものもあった。

増大するサイバーセキュリティに対する脅威に対応するため、2014年11月には、サイバーセキュリティに関する施策を総合的かつ効果的に推進し、わが国の安全保障などに寄与することを目的としたサイバーセキュリティ基本法が成立している。

これを受けて、2015年1月には、内閣にサイバーセキュリティ戦略本部が、内閣官房に内閣サイバーセキュリティセンター(NNational center of Incident readiness and Strategy for CybersecurityISC)が設置され、サイバーセキュリティにかかる政策の企画・立案・推進と、政府機関、重要インフラなどにおける重大なサイバーセキュリティインシデント対策・対応の司令塔機能を担うこととなった。

また、同年9月には、サイバーセキュリティに関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、サイバーセキュリティ戦略が策定され、その目的は、自由、公正かつ安全なサイバー空間を創出、発展させ、もって経済社会の活力の向上及び持続的発展、国民が安全で安心して暮らせる社会の実現、国際社会の平和、安定及びわが国の安全保障に寄与することとされた。

さらに、2018年7月には、同戦略の見直しがなされ、前戦略における基本的な立場を堅持するとともに、持続的な発展のためのサイバーセキュリティの推進や、3つの観点(①サービス提供者の任務保証、②リスクマネジメント、③参加・連携・協働)からの取組を推進することとされた。

防衛大綱及び中期防は、サイバー防衛能力を抜本的に強化できるよう、共同の部隊として「サイバー防衛部隊」1個隊を新編することとしている。

これに基づき、令和3(2021)年度には、サイバー防衛隊などの体制拡充に加え、陸海空自衛隊のサイバー関連部隊が担っているサイバー防護機能の共同の部隊への一元化に着手することにより、合わせて約160名の体制拡充を図ることとしている。新編する自衛隊サイバー防衛隊(仮称)は、主にサイバー攻撃などへの対処を行うほか、陸海空自衛隊のサイバー関連部隊に対する訓練支援や防衛省・自衛隊の共通ネットワークである防衛情報通信基盤DII(Defense Information Infrastructure)の管理・運用などを担うこととしている。

いかなる状況においても防衛省・自衛隊のシステム・ネットワークの機能を確保するためには、当該能力を支える情報収集、調査分析機能や実戦的訓練機能などを強化する必要がある。

このため、①サイバー攻撃の兆候や手法に関する情報収集を行う情報収集装置、②AIなどの革新技術を活用したサイバー攻撃対処能力の機能強化を図るとともに、③攻撃部隊と防護部隊による対抗形式の演習を行うためのサイバー演習環境の整備などの取組を継続していくこととしている。

また、情報本部においても、サイバー空間における脅威の動向について、公刊情報の収集や諸外国との情報交換など、必要な情報の収集・分析を行っている。

サイバー攻撃に対して、迅速かつ的確に対応するためには、民間部門との協力、同盟国などとの戦略対話や共同訓練などを通じ、サイバーセキュリティにかかる最新のリスク、対応策、技術動向を常に把握しておく必要がある。このため、民間企業や同盟国である米国をはじめとする諸外国と効果的に連携していくこととしている。

国内においては、2013年7月に、サイバーセキュリティに関心の深い防衛産業10社程度をメンバーとする「サイバーディフェンス連携協議会」CDC(Cyber Defense Council)を設置し、防衛省がハブとなり、防衛産業間において情報共有を実施することにより、情報を集約し、サイバー攻撃の全体像の把握に努めることとしている。また、毎年1回、防衛省・自衛隊及び防衛産業にサイバー攻撃が発生した事態などを想定した共同訓練を実施し、防衛省・自衛隊と防衛産業双方のサイバー攻撃対処能力向上に取り組んでいる。

同盟国である米国との間では、共同対処も含め包括的な防衛協力が不可欠であることから、日米両政府は、サイバー協力の主要な枠組みとして、まず、防衛当局間の政策協議の枠組みである「日米サイバー防衛政策ワーキンググループ」CDPWG(Cyber Defense Policy Working Group)を設置した。この枠組みでは、①サイバーに関する政策的な協議の推進、②情報共有の緊密化、③サイバー攻撃対処を取り入れた共同訓練の推進、④専門家の育成・確保のための協力などについて、7回にわたり会合を実施している。また、日米両政府全体の枠組みである「日米サイバー対話」への参加や、「日米ITフォーラム」の開催などを通じ、米国との連携強化を一層推進している。

防衛省においては、NATOなどとの間で、防衛当局間においてサイバー空間を巡る諸課題について意見交換するサイバー協議「日NATOサイバー防衛スタッフトークス」などを行うとともに、NATOや、NATOサイバー防衛協力センターが主催するサイバー防衛演習への参加などを続け、NATOとの連携・協力の向上を図っている。

また、オーストラリア、英国、ドイツ及びエストニアとのサイバー協議を行っている。

さらに、シンガポール、ベトナムなどの防衛当局との間で、ITフォーラムを実施し、サイバーセキュリティを含む情報通信分野の取組及び技術動向に関する意見交換を行っている。

自衛隊のサイバー防衛能力を強化するためには、サイバーセキュリティに関する高度かつ幅広い知識を保有する人材を確保することが必要である。

このため、高度な知識や技能を修得・維持できるよう、要員をサイバー関連部署に継続的かつ段階的に配属するとともに、部内教育及び部外教育による育成を行っている。

令和元(2019)年度からは各自衛隊の共通教育としてサイバーセキュリティに関する共通的かつ高度な知識を習得させるサイバー共通課程を実施しており、今後規模を拡充していくこととしている。

また、サイバー戦における指揮官の意思決定要領などに関する知見を修得するため米国防大学のサイバー戦指揮官要員課程への隊員の派遣を継続している。

さらに、部外教育機関を活用した教育を実施するとともに、部外から幅広い人材を確保するため、サイバー領域における最新技術やサイバー攻撃の最新動向などの高度な知見を有するサイバーセキュリティ統括アドバイザーの採用に向けた取組や、防衛省サイバーコンテストを行った。

また、防衛省における高度専門人材と一般行政部門との橋渡しとなるセキュリティ・IT人材に対する適切な処遇の確保、民間企業における実務経験を積んだ者を採用する官民人事交流制度や役務契約などによる外部人材の活用の検討などにも取り組んでいる。

防衛省は、警察庁、総務省、経済産業省及び外務省と並んで、サイバーセキュリティ戦略本部の構成員として、NISCを中心とする政府横断的な取組に対し、サイバー攻撃対処訓練への参加や人事交流、サイバー攻撃に関する情報提供などを行っているほか、情報セキュリティ緊急支援チームCYMAT(CYber incident Mobile Assistance Team)に対し要員を派遣している。

また、NISCが実施している府省庁の情報システムの侵入耐性診断を行うにあたり、自衛隊が有する知識・経験の活用について検討することとしている。

[KALI LINUX] Weevely ~武器入りWebシェル~

Weevely Package Description

Source: https://github.com/epinna/Weevely/

Weevelyは、telnetのような接続をシミュレートするステルスPHPウェブシェルです。また、ステルスバックドアとして、あるいは無料のウェブアカウントを管理するためのウェブシェルとして使用することができます。

匿名でメールを送る方法 / How to send an anonymous email(転載)

時々、読者の方から、匿名の電子メールを送る方法や、犯罪者や詐欺師がどのようにして匿名の電子メールを送ることができるのかという質問を受けることがあります。これは簡単に答えられる質問ではありません。というのも、まず、この質問を解釈する方法がいくつかあるからです。ここでは、いくつかの情報を提供してみます。

質問を解釈する

スネイルメールで匿名の手紙を送るのは簡単でした。差出人の住所を書き忘れたり、偽りの住所を記入したり、筆跡で相手に気づかれる可能性がある場合には、新聞の切り抜きを使って文章を作ったりした。また、スネイルメールには、様々な送信者のメールを集めたメールボックスにメッセージを投函してから配達を開始するという利点があった。そのため、運送業者でさえも送信者を特定する方法がありませんでした。どこの郵便局から来たのか、切手を見れば大体わかるという程度で、発信地はわからない。送り主がわざわざ国の反対側まで行って手紙を投函したのでなければ。

ご覧のように、このローテク版の匿名メールにもいくつかの側面があります。

- 差出人不明のアドレス

- 送信者アドレスの偽装

- コンテンツのマスキング>暗号化

- キャリア

- オリジンマスキング

なりすましメールとは何ですか?

差出人アドレスなしでメールを送信するとエラーになり、確実に疑われてしまうため、差出人アドレスを偽装する方が簡単です。なりすましとは、送信者アドレスを偽ってメールを送信することです。SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)は、「From」、「Reply to」、「Sender」の各フィールドの情報をチェックしないため、アドレスの偽装は比較的簡単です。アドレスを偽装したメールを追跡することができるのは、メールヘッダに送信元のIPアドレスが含まれているからです。

そのため、完全に追跡不可能ななりすましメールを作成するには、送信者はVPNを使用してIPアドレスを隠すか、危険なシステムを使用してメールを送信する必要があります。不正なサーバーは、悪意のあるメールキャンペーンを行う人々に人気があります。

暗号化されたメールを送受信するにはどうすればいいですか?

これとは全く異なる問題として、意図した受信者以外の人から電子メールの内容を隠すことがあります。そのためには、受信者だけが復号できる何らかの暗号化が必要です。このような電子メールの暗号化(エンド・ツー・エンド暗号化)は、これまで困難とされてきましたが、この種の暗号化を実現するためのツールはますます充実し、使いやすくなっています。

ほとんどのメールは送信時には暗号化されていますが、静止時には平文で保存されているため、メールプロバイダーなどの第三者が読み取ることができます。しかし、プロバイダーの中には、エンド・ツー・エンドの暗号化やゼロ・アクセス暗号化を提供して、電子メールの安全性を確保しているところもあります。これは、サービス提供者であっても、メールを解読して読むことはできないということです。

プロバイダーに頼らず、自分で完全にコントロールしたい場合は、暗号化通信を開始したい相手と公開鍵を交換する必要があります。公開鍵を交換した後、ほとんどのメールクライアントは、メッセージごとにメールを暗号化するオプションを提供します。

匿名でメールを送りたいのですが、どうすればいいですか?

ずいぶん前に、暗号化されたメールを送信する方法についてブログ記事を書きました。あれからかなり簡単になったものもあります。一部のキャリアでは、無料でエンド・ツー・エンドの暗号化メールを送信できるオプションを提供しています。個人的には、自分でメールアドレスを考えることができるProtonmailしか試したことがありませんが、無料版でも広告はありません。認証情報を忘れてしまったときのリカバリー方法として使用する場合にのみ、既存のメールアドレスを提供する必要があります。その必要がない場合は、サインアップ手続きは完全に匿名で行えます。

ProtonMailは本当に匿名なのか?

Protonmailは安全な電子メールプロバイダーであり、無料版を使用する際には、リカバリーオプションを使用しない限り、お客様からいかなる情報も求められません。正当な使用目的であれば、Protonmailは安全でプライベートなものと考えられます。これは、正当な使用目的であれば、暗号化された電子メールを送信するだけで十分であり、メッセージの内容を読むことができるのは意図した受信者だけであることを考慮したものです。

ProtonmailはVPNと組み合わせて使用することもでき、IPアドレスさえも隠すことができます。残念なことに、このサービスはランサムウェアの販売者の間で非常に人気があり、被害者一人一人に個別のProtonmailアカウントを作成することもあります。

メールは追跡できるのか?

熟練した犯罪者でも間違いを犯すことがありますので、自分が送ったメールが自分にたどり着く可能性があることには常に注意を払う必要があります。その一方で、これまで説明してきたような方法で送信されたメールを誰かが追跡することは事実上不可能です。よくあることですが、最悪のシナリオを想定するのが賢明です。匿名の電子メールを送信する手段としてGmailアカウントを使用できると考えたスクリプト・キディを見たことがあります。受信者はそのメールを追跡できないかもしれませんが、警察はGoogleの助けを借りて確実に追跡するでしょう。もっともらしい反証が必要な場合は、文書にしないでください。合法的な使用のために、いくつかの有用なヒントをお届けできたと思います。

匿名やなりすましのメールを受け取りました。どうしたらいいですか?

受信したメールをどのように処理するかは、通常、その内容によって異なります。他のメールと同様に、そのメールと送信者が誰であり、何を主張しているのかを精査することが望ましいです。送信者を知っていても内容が信用できない場合は、他の手段で送信者に連絡し、送信者が送信したことを確認してください。送信者を信頼できると確信するまでは、メールを読んだことを示すリードレシートやその他の確認事項を送信しないでください。

ラッキービジター詐欺で不正サイトへのリダイレクトに悪用されるドメインを掲載するレポジトリを公開しました(転載)

東京オリンピックに向けて、日本は詐欺サイトまみれになっています。 / 东京奥运会赛事正酣,日本诈骗网站也扎堆出现(転載)

東京オリンピックの開幕に合わせてサイバー攻撃が発生 / Cyberattacks Zero in Tokyo Olympics as Games Begin(転載)

東京オリンピックの開会式が近づくにつれ、悪意のあるマルウェアやウェブサイトがイベントの主催者や一般の観客を狙っています。

三井物産セキュアディレクション株式会社(本社:東京都千代田区)によると、このマルウェアは、7月20日にマルウェアスキャンサイトVirusTotalに公開され、世界中の多くのウイルス対策ソフト会社によって確認されています。

不正なPDFファイルは、オリンピックに関連したサイバー攻撃に関する日本語の文書を装っています。ユーザーがこれを開くと、マルウェアがコンピュータに侵入し、文書を削除します。この怪しげなPDFは、五輪関連の重要なデータを消去するために、ハッカーが日本のイベント関係者に送ったものとされています。

MBSDの吉川隆は、「ワイパー」と呼ばれるマルウェアについて注意を促しています。いわゆるOlympic Destroyerウイルスは、韓国の平昌で開催された2018年冬季大会で、深刻なシステムの中断を引き起こしました。

ログやデータベース、パスワード情報などを保持していることがあるTXT、LOG、CSVファイルが、Microsoft Officeファイルと並んで削除対象となります。さらに、日本語ワープロソフト「一太郎」で作成されたファイルも対象となっていることから、MBSDチームは、「一太郎」がよくインストールされている日本のPCを想定して作られたワイパーではないかと推測しています。

吉川は「東京オリンピックに向けて最も注意すべき攻撃であり、今後も注視していく必要がある」と述べた。

詐欺的なストリーミングサイトも、特にCOVID-19(武漢ウイルス)の懸念により視聴が事実上禁止された今、大会の大きな懸念材料となっています。このサイトは、ユーザーがGoogleなどの検索エンジンでオリンピック関連の語句を検索すると表示されるもので、悪質な広告が表示されるように、ユーザーにブラウザの警告を受け入れるよう要求します。この種のサイトは、これまでにもトレンドマイクロが多数発見しています。

日本では、オリンピックのコンテンツは、国営放送局であるNHKが運営するものと、民放各社が運営するTVerという2つの公式ストリーミングサービスのプラットフォームで無料で提供されている。日本では、それ以外のストリーミングサービスは許可されていません。

トレンドマイクロでは、これらのリンクをクリックすると、ユーザーが危険にさらされる可能性があるとして、公式に認められたサイトでオリンピックを視聴するようにアドバイスしています。また、「東京」や「2020」などの重要なキーワードをドメイン名に含む偽のオリンピックサイトも懸念されます。また、フィッシング詐欺の可能性もあり、チケット購入者やボランティアのログイン情報がネット上に流出しました。主催者は、このような危険性を考慮して、慎重に行動するよう呼びかけています。

スマートなパスワードクラッキングのためのオープンソースインテリジェンス / A survey exploring open source Intelligence for smarter password cracking(転載)

概要

1. Introduction

- 最新のパスワード・クラッキング・ツールは、ターゲットを絞ったアプローチからどのように恩恵を受けるのか?

- ターゲットを絞ったアプローチは、法執行機関のデジタル犯罪対策にどのように役立つのか?

2. Law enforcement practices

2.1. Digital and forensic investigation

- 身元確認:最初の段階では、事件や犯罪の詳細と、調査が必要な関連証拠を確認します。例えば、家宅捜索では、次の段階で収集するために、容疑者が所有するすべてのデジタル機器を特定する必要があります。

- 保存:この段階では、写真の撮影、証拠の保存管理など、犯罪現場や証拠の保存を行います。これは、捜査の最初から最後まで、証拠を法廷に提出しなければならない場合に重要なステップとなります。

- 収集:捜査のこの段階では、関連性があると思われるデジタル証拠を犯罪現場から収集します。これは通常、特殊なフォレンジック機器とソフトウェアを使用して、電子デバイスのコンテンツを変更しないように画像化することで行われる。

- 分析:捜査官が、入手した証拠を解釈、分析、整理し、事件を構築する段階です。

- 報告/プレゼンテーション:最後の段階は、調査結果を裁判所やその他の機関にプレゼンテーションすることを指します。考慮すべき重要な点は、この段階で発表された結果が受け入れられるためには、他の調査員によって再現可能でなければならないということである。